Senior au volant: «Ce jour où j’ai décidé que je ne conduirai plus»

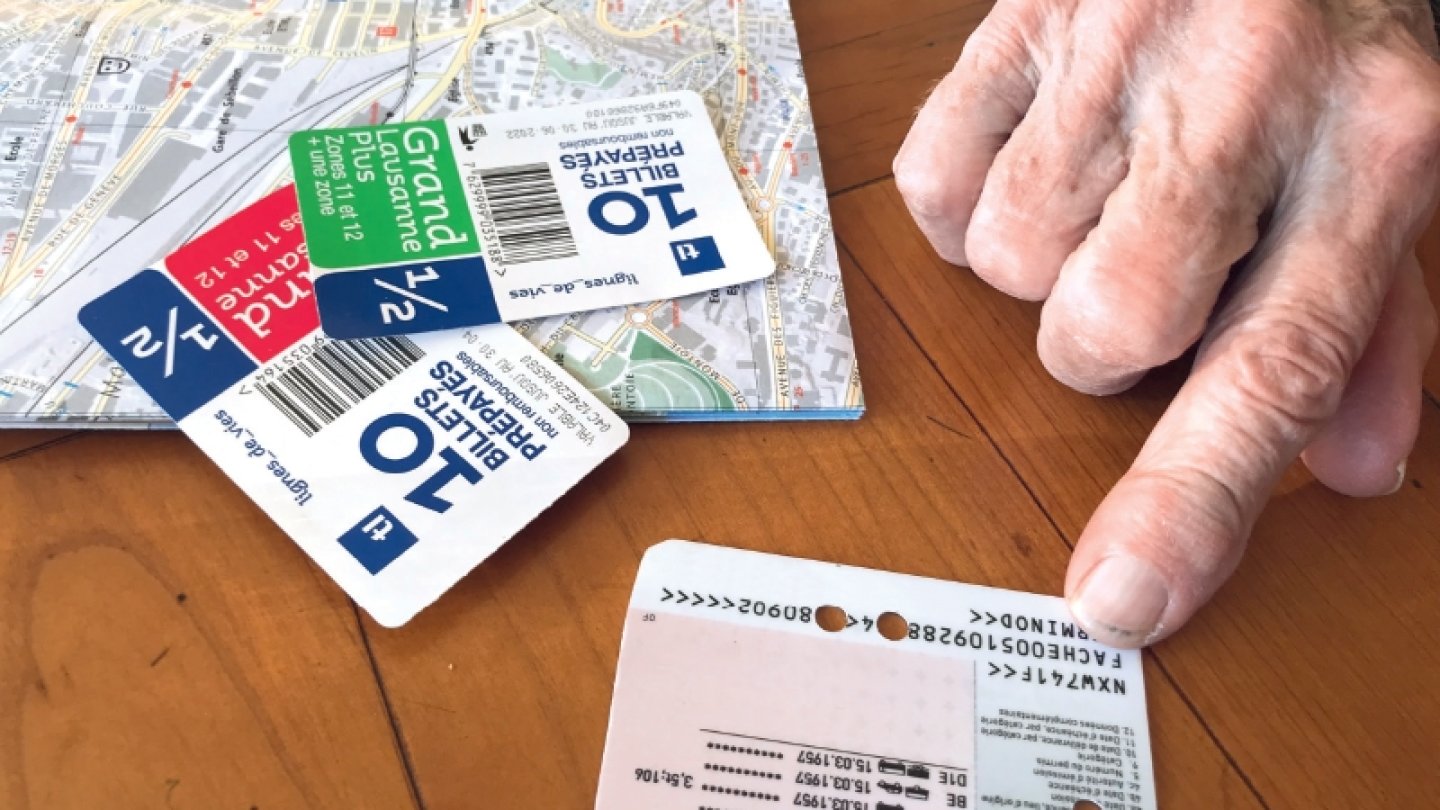

« J’ai réfléchi. Et j’ai décidé que la voiture c’était terminé. Un beau jour, j’ai passé une annonce pour la vendre. Le lendemain, un monsieur s’est présenté. C’était le modèle exact qu’il recherchait. » Quand son acheteur a sorti la petite A1 de ce qui allait tout soudain être son ex-place de parc, devant son immeuble, proche du parc Milan, à Lausanne, Pierre-Alain Wehrli, 74 ans (lire son témoignage dans l’encadré) a passé sans transition du statut d’automobiliste à celui de piéton.

Loin d’être anodine, la renonciation au « bleu », comme on a longtemps désigné le permis de conduire, tient parfois presque d’un rite de passage : soulagement pour les uns, regret ou manque, nouvelle forme de liberté, les réactions varient en fonction de l’histoire personnelle.

En tous les cas, quand il s’agit de se soumettre à un premier examen d’aptitude à 75 ans, rares sont celles et...

publicité

La suite est réservée à nos abonné·e·s

Découvrez nos offres d’abonnement

Déjà abonné·e ? Se connecter